2021年下半年展望 | 内生增长:从周期到成长

作为后疫情时代,宏观政策转向正常化,缓慢“转弯”,在上半年压制了估值的扩张。下半年压制的力量继续存在,但随着经济增速的放慢而缓和。另一方面,经济增长整体已经回到疫情前的水平,接近于完全修复,内生力量占据主导地位。在政策消退和基数效应的影响下,内生力量开始发生强弱转换和结构分化。所以下半年还是复杂的环境,资产的投资价值和投资机会都会产生变化,最重要的变化就是从周期到成长。

整体来看,我们认为权益市场的机会更多存在于新经济的产业方向,以及传统行业中份额仍在不断提升的龙头企业,但市场整体或不可避免的面临剧烈震荡;大宗商品市场仍具备向上的投资机会,但结构分化将愈演愈烈,需求逐步见顶过程中,供给边际变化大的品种或遭遇大幅调整;固定收益市场则有望迎来一轮利率牛市的起点,国内经济增速下行将带动利率水平重回长期下降通道,但在此过程中局部的信用风险值得警惕。

从权益市场和固定收益市场的比较而言,股债之间的强弱关系或将发生逆转,债强于股的系统性格局逐步临近。

一方面,经历了去年5月以来二者的持续分化,权益市场的风险溢价水平已达到历史高位区间,债券相较于股票具备更为明显的估值优势。

另一方面,随着国内经济增速逐步筑顶,投资时钟开始转动,进入更有利于债券的投资象限,而经济基本面的回落则不可避免的对权益市场业绩增速产生负面影响。

此外,央行维持了合理充裕的国内流动性水平,这对于权益和固定收益市场均有积极意义,但二者估值水位的差异则使得在政策加码之前,其影响或许更利于债券利率的下行。

权益市场

对权益市场来说,由内生性增长驱动的市场结构性而非系统性的行情仍是中期主线;但估值风险的累积也应得到重视,市场或面临一次剧烈的震荡。内生性增长的进一步拆分中,对长端可持续性的关注权重应再度超越对短端周期性的关注权重。

首先,从盈利端看,在“量、价、利”的分析框架中,“量”和“价”的前景并不清晰,虽有国内再度补库的潜在支撑,但因上游原材料成本挤压导致的“利”的损伤或许更大,在传统行业中只有部分具备议价权的龙头企业有望维持“利”的稳定。

其次,从估值端看,国内较为宽松的流动性水平发生大的改变的概率较低(当然这里存在较大的预期差风险),四季度经济增速逐步回落后央行还有加码的可能,这显然有利于对长久期资产的估值评价。

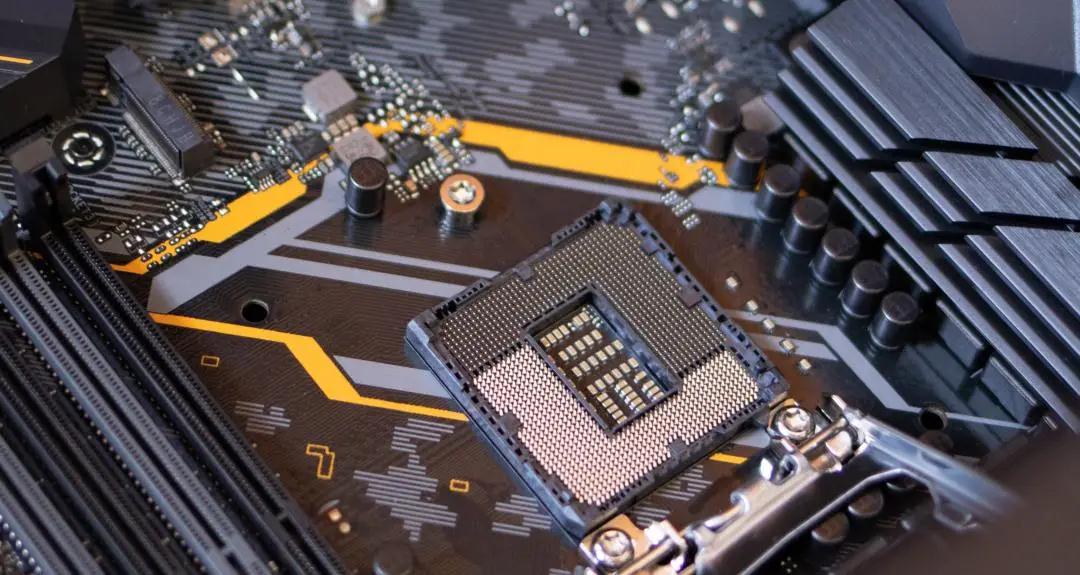

更为重要的是,我们已经看到了以AIOT为核心的新一轮技术周期的“奇点”临近的可能性,技术引领的力量仍大多来自于美国(对应美国科技股的投资机会),但其应用场景和内容生态的大规模落地或将在中国逐渐展开。并且,在工程师红利的带动下,中国企业在产业发展的早期阶段,就已越来越多的内嵌进核心产业链中,甚至在如芯片设计、平台搭建、生态投资等领域已具备相当实力,这无疑给了我们一些投资中国科技企业的目标选择。

商品市场

对大宗商品市场来说,市场仍存在上行的投资机会,但随着供应逐步修复、需求边际减弱,市场将不可避免的出现调整,品种间的分化也将更加明显。

首先,全球范围的复苏不均衡仍在持续,商品供应端仍面临风险。疫苗资源在商品需求国发达国家,和资源国新兴经济体中的不均衡分布造成了全球范围的复苏不平衡。资源大国不时发生的疫情复发和罢工等事件导致市场对供应端担忧的增加,而国内储备的投放难以改变全球供应趋紧的趋势,对于原油、有色金属等上游资源品价格具备显著的支撑。

其次,中国国内经济数据已经显示出投资、出口、消费增长动能弱化的趋势,这无疑增加了需求前景的不确定性,尤其是需求在国内、且进入产能密集投放期的化工品或经历供需双杀。美联储潜在的收紧货币举措的落地,则可能会对大宗商品市场整体产生一轮冲击。

最后,国内行政力量对商品价格的干预加强,但同时在“碳达峰、碳中和”背景下对部分品种的供给约束也在增强,这将导致价格管控力度大的品种和供给约束强的品种间出现较大的分化。如未来政策调整“碳达峰、碳中和”实施节奏来平衡商品价格,则可能带来一次市场的系统性调整。